糖尿病の三大合併症の一つである糖尿病網膜症。

日本における中途失明原因第2位である怖い病気ですが、適切に治療することで予防できます。

また、糖尿病網膜症を発症したとしても重症化を防ぐことができます。

ここでは糖尿病網膜症の初期症状や、失明しないための治療法などについて解説します。

糖尿病網膜症とは?

糖尿病網膜症とは、糖尿病の影響で網膜の血管に傷がつき、視力低下や目のかすみが起こるほか、最悪の場合失明に至る怖い病気です。

日本での中途失明原因第1位の緑内障に続き、2番目に多い原因が糖尿病網膜症です。

糖尿病網膜症は糖尿病になってから数年~10年以上経過して発症することが多く、糖尿病を患っている期間が長い患者ほど、糖尿病網膜症を発症する確率が高いと言われています。

糖尿病網膜症の初期症状は?

初期の糖尿病網膜症の場合、自覚症状はほとんどありません。

そのため、「目がかすむ」「黒い点状のものが見える」「視力が落ちた」といった症状が出たころにはすでに症状が進行している可能性があります。

糖尿病網膜症の進行度合いによって以下の3段階にわけられます。

1.単純糖尿病網膜症(初期)

ほとんど自覚症状のない時期。視力に影響がないケースも多くあります。

網膜にある毛細血管が高血糖のために血流が悪くなります。

その結果、小さな点状出血が起こったり、白斑が見られたりします。

2.増殖前糖尿病網膜症(中期)

点状出血や白斑が増えます。網膜の毛細血管の血流が滞り、酸素が行き渡らなくなりはじめます。

危険な状態ですが、この段階でも視力に影響が出ない場合も少なくありません。

3.増殖糖尿病網膜症(末期)

毛細血管が閉塞し、足りなくなった酸素をなんとか補おうと、網膜から新生血管が伸びていきます。

しかし新生血管はもろく、破れて出血を起こします。

出血が眼球の中央にある硝子体という部分にまで広がってくると、視力の低下や、虫が飛んでいるように見える飛蚊症などの症状を引き起こします。

糖尿病網膜症の治療方法は?

糖尿病網膜症の治療は進行度合いによって異なります。

初期の糖尿病網膜症の場合、糖尿病の治療と同じく最も重要なのが血糖コントロールです。

良好な血糖コントロールを行うことで進行を抑えることが可能です。

症状が進行した場合は、網膜にレーザーを照射して、出血や白斑、もろく出血しやすい新生血管の発生を防ぐためのレーザー光凝固術を行います。

レーザー光凝固術は、失明を予防するための最も重要な治療だと言われています。

◯レーザー光凝固術

網膜の出血は、網膜にもろい新生血管ができることで起こります。

レーザー光凝固術は新生血管の増殖を抑制したり、出血を防いだりするために行います。

網膜にレーザーをあてて、凝固斑(やけど)を作り、新生血管を作るのを防ぎます。

治療方法

点眼の麻酔をして、10~20分程度で終わります。治療は数回必要になる場合があります。

また、目の中に薬剤を注射し、新生血管の増殖などを抑制する薬物療法として硝子体注射があります。

◯硝子体注射

硝子体注射は、どの病期でも起こり得る糖尿病黄斑症が原因で視力が低下した人に行う治療です。

糖尿病で血管がもろくなると、目の中に出血や浮腫(むくみ)などが起こり、視力低下など目への悪影響を及ぼし、視力が下がります。

注射で薬剤を投与することで、血管を強くします。それに伴い、出血やむくみを抑制できます。

治療方法

目の中を消毒して、細い針で白目のところに注射します。

点眼の麻酔を使用するため、痛みは一瞬チクッと感じるだけです。

治療の効果を高めるため、月に1度3回程度続ける方、数カ月に1度続ける方など治療頻度や回数はさまざまです。

さらに進行して硝子体から出血が起こると、硝子体手術が必要になることがあります。

糖尿病網膜症の発症を防ぐためには?

血糖コントロールが最も大切ですが、生活習慣も大きく関わっています。

日常生活においてバランスの良い食生活、適度な運動、十分な睡眠、定期的な眼科への受診など、根気よく継続していくことで糖尿病網膜症の発症を防ぐことができます。

また、発症しても進行をゆるやかにすることが期待できます。

ただし、血糖値が高い方が自己判断で厳しい血糖コントロールをするのは危険ですので、かならず医師の指示のもと行ってください。

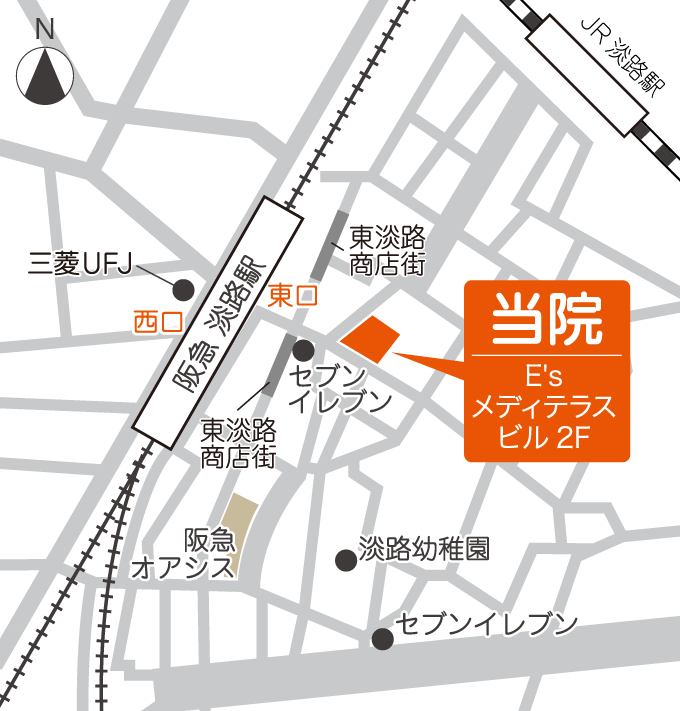

糖尿病網膜症の治療ははりの眼科へ

糖尿病と診断されたら、自覚症状がなくてもまずは眼科を受診しましょう。

当院では眼底の約80%、200度の範囲を1回で撮影できる新鋭の機器を導入しております。

小さな病変や予兆をとらえることで、病気の早期発見、治療を心がけています。

気になる症状がない場合も、まずはお気軽にご相談ください。

【はりの眼科院長|張野正誉 監修】

糖尿病網膜症